|

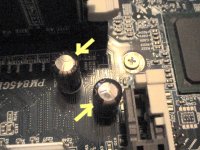

取り外し方は、6層マザーのベタなパターンなのでとても困難です(放熱はとってもよい)。

ハンダゴテはボタンプッシュすると90W発熱する20Wクラスの精密ハンダゴテが最適、このために購入。

グランドや電源パターンを放熱にも使ってるところあるから、コテを離すとすっと冷えて固まる。

90Wモードにした熱量たっぷり真っ赤なコテ先をさっと当てて局部的にサッと溶かし

周囲が過熱しないようにさっと作業する

50W未満な熱量少ないコテ先を長時間当て続けると全体が過熱して微細なパターンを傷めて必ず壊すし、

熱伝わってそばのハンダ付け溶けてチップ部品がポロポロ落ちたりズレてショートしたりの危険ある

液漏れした電解コンデンサはたっぷりの熱量で手早く十分熱してよく溶かしたまま

無理かけすぎないようにクィクィッとすばやく取る・・・これが難しい手加減です

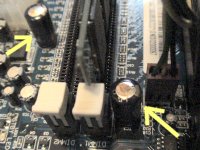

半田吸い取りは、たっぷりのハンダが溶けて残ってるところに、

スポイド式小型ハンダ吸い取り器で一度でスポンッと取れて穴が通ればよし

部品とるときハンダが基板の反対側まで染み出しはみ出てると、吸い取り器ではうすい膜が孔の中にできて残ってしまうので、熱しながらハンダ溶けたら木の爪楊枝(つかってると黒く焦げてくる)で基板反対の部品面表側から膜をクリクリと溶けたハンダ膜を破って吸い取りで吸い取る・・・気が付いたとおもうけど、右手にハンダコテ、左手にスポイド吸い取り器、爪楊枝であなあけて、基板をシャーシに擦って傷つけないように両方支えて、ハンダ中途半端に吸い取ったらもう一度たっぷり状態に戻してみるために細い糸ハンダもって、電解コンデンサを基板の表側から挿して確認して

ここまでですでに手が6,7本必要・・・タコじゃない僕はどうしたでしょうか?

頭をつかいました、ヒザやヒジ、積んだ本の山を支えにつかったり、作業はささっと素早くしたり

・・・ハンダ付けのテクニックと頭脳と観察と苦労と根気。試みてもだれでもできるもんじゃないです。

孔、完全にスッキリさせる必要はなくって、最低限、交換する電解コンデンサのリード足がスススッと通れば交換できる

ハンダ吸い取り器は一回吸い取ったらかならず中身のハンダゴミを掃除する、次回の吸い取り動作したときに眼に見えない細かなハンダクズが口から反動で出て吹き飛び散り、スロットやIC部品足の間に入り込み配線ショートを誘発して高周波動作の精密部品が原因不明の故障するから

故障ダメもとで直してほしければ連絡ください・・・なんて、ウソ。ダメモトな作業です。

あとは極性間違えないように、ただのハンダ付け作業。

|